Gespräche mit Paula/6

„Wenn jemand ein Verbrechen begeht, fragen wir stets, welche Fehlentwicklungen in der Gemeinschaft dazu beigetragen haben. Deshalb sind auch immer alle gemeinsam dafür verantwortlich, die Wunden, die die Tat hinterlässt, zu behandeln.“

Die Metalltür des Winters

Ein einziges Mal hat Paula mich mitten im Winter besucht. Es hat dafür einiger spezieller Werbemaßnahmen von meiner Seite bedurft – denn kaum etwas hasst Paula so sehr wie den Winter. „Euer Winter“, hat sie einmal zu mir gesagt, „kommt mir immer vor wie eine kalte Metalltür, die mich vom Leben trennt. Unser Sommer ist für mich dagegen wie ein warmer Luftzug, der mitten durch mich hindurchweht.“

Paulas Abneigung gegen den Winter rührt wohl auch daher, dass sie ihre Haut in der kalten Jahreszeit nicht – wie sie es gewohnt ist – unbedeckt dem Wind aussetzen kann. Kleidung jedweder Art empfindet sie nun einmal wie ein Gefängnis, das sich unmittelbar um ihren Körper legt.

Bezeichnend ist auch, dass Paula von „ihrem“ Sommer und „unserem“ Winter spricht – als würden wir hier im ewigen Eis leben. Nicht gerade ein Kompliment! Andererseits spiegelt sich darin genau das wider, was ich an Paula so anziehend finde: dass sie wie ein Abbild des ewigen Sommers ist.

Leider vermissen wir den Sommer ja immer dann am meisten, wenn er am unerreichbarsten für uns ist. So habe ich auch alles darangesetzt, Paula dazu zu überreden, mich gerade im Winter zu besuchen. Denn ich wusste ja: Wenn sie bei mir wäre, würde es für ein paar Tage Sommer sein.

Ich musste mich ganz schön ins Zeug legen, um mein Ziel zu erreichen. Von der Romantik verzauberter Winterlandschaften zu schwärmen, verfing bei Paula sowieso nicht. Wo es kalt war, konnte es für sie nicht romantisch sein.

Also habe ich mich ganz darauf verlegt, die Wärmemulden anzupreisen, in die man sich vor der unerbittlichen Kälte zurückziehen kann. Das befreite Aufatmen der Haut nach einem Saunabesuch, das heitere Zischen des Wassers im Dampfbad und der Zauber des prasselnden Kaminfeuers bildeten den Schwerpunkt meiner Winterwerbepoesie – was dann auch tatsächlich zum Erfolg geführt hat.

Ich muss gestehen, dass meine Hüttenzauberbeschwörung nicht ganz ohne Hintergedanken erfolgt ist. Schließlich war Paulas letzter Besuch bei mir von einer beschwerlichen Diskussion über die deutsche Steuergesetzgebung und die „Muschelkonferenz“, durch die man in Paulas Heimat die Abgaben der Gemeinschaftsmitglieder bestimmt, überschattet worden.

Ein solches Fiasko wollte ich dieses Mal auf jeden Fall vermeiden. Deshalb hatte ich für ihren Besuch eine Hütte in den Bergen gemietet, in der zwar ein Bilderbuchkamin behagliche Wärme versprach, es aber weder Fernseher noch Internet gab. Dieses Mal sollten unsere gemeinsamen Stunden nicht durch das Sperrfeuer der Nachrichtensprecher gestört werden.

Der Vermieter der Hütte war so zuvorkommend gewesen, uns rechtzeitig vor unserer abendlichen Ankunft ordentlich einzuheizen. Die Temperatur war fast schon auf Sauna-Niveau, so dass sogar Paula sich sogleich mit einem wohligen Seufzer aus ihrem Mantel schälte und sich in einen der Plüschsessel in der Nähe des Kamins sinken ließ. Dabei warf sie mir, dem Wärmezauberer, einen anerkennenden Blick zu.

Muschelprobleme in der Berghütte

Alles wäre wohl nach Plan verlaufen – wenn es nur der Vermieter mit seiner Gästebeglückung nicht ein wenig übertrieben hätte. Seine Rundum-Sorglos-Begrüßung beinhaltete nämlich unglücklicherweise auch eine aktuelle Zeitung. „Steuersünder zu drei Jahren Haft verurteilt“, schrien die Schlagzeilen mich an.

„Das darf doch wohl nicht wahr sein!“ fluchte ich leise, wobei ich die Zeitung wohl etwas zu auffällig beiseite räumte.

„Schlechte Nachrichten?“ fragte Paula – die natürlich nicht wissen konnte, dass die Zeitung selbst die schlechte Nachricht für mich war.

„Ach – nur wieder Muschelprobleme“, entgegnete ich betont beiläufig, in der Hoffnung, dass auch sie keine Lust hätte, das Thema noch einmal aufzuwärmen. Ganz verschweigen konnte ich ihr die Schlagzeile allerdings nicht – die Zeitung war ja nun einmal da.

„Na, dann wird wenigstens das Versöhnungsgespräch nicht so kompliziert“, tröstete sie mich ebenso beiläufig. „Muschelprobleme lassen sich ja in der Regel sehr leicht aus der Welt schaffen.“

„Versöhnungsgespräch?“ echote ich. „Du meinst wohl die Gerichtsverhandlung …“

Nun war es an Paula, mich verwundert anzuschauen: „Gerichtsverhandlung? Was ist das denn?“

Damit war also doch wieder das eingetreten, was ich unbedingt hatte vermeiden wollen: Die Zeitung hatte jeden von uns auf seine eigene Wirklichkeit zurückgeworfen. Anstatt uns auf jener allgemein-menschlichen Ebene begegnen zu können, auf die meine Sommersehnsucht abgezielt hatte, verhedderten wir uns wieder im Dickicht der unterschiedlichen Denk- und Deutungsmuster unserer beiden Welten.

Einen Augenblick lang überlegte ich, ob ich einfach das Thema wechseln sollte. Aber ein Blick in Paulas Augen zeigte mir, dass es dafür zu spät war. Wenn ihr Wissensdurst einmal geweckt war, gab es kein Entrinnen.

Also leierte ich missmutig das Allerweltswissen herunter, das mir bei den Stichworten „Gerichtsverhandlung“ und „Strafprozess“ in den Sinn kam: „Bei einer Gerichtsverhandlung in einer Strafsache wird geklärt, ob jemand ein Verbrechen, dessen er angeklagt ist, auch wirklich begangen hat. Der Beschuldigte darf sich dabei von einem Rechtsanwalt verteidigen lassen, die Gegenseite wird von einem Staatsanwalt vertreten. Am Ende entscheidet das Gericht, ob der Angeklagte schuldig ist und welches Strafmaß über ihn verhängt wird.“

„Strafmaß …“, überlegte Paula. „Da geht es dann um die Wiedergutmachung – richtig?“

Ich zögerte. „Schon – darum auch“, entgegnete ich schließlich. „Wenn jemand Steuern hinterzogen oder in seiner Firma Gelder veruntreut hat, muss er den Schaden natürlich wiedergutmachen. Das ist aber unabhängig von der Strafe. Die bekommt er dafür auferlegt, dass er sich sozusagen an der Gemeinschaft versündigt hat.“

„Ach so“, missverstand mich Paula. „Dann handelt es sich dabei wohl um eine Art religiösen Ritus.“

„Aber nein“, wiegelte ich ab. „Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Die Strafe soll vielmehr eine abschreckende Wirkung entfalten und so einer Wiederholung des Vergehens vorbeugen.“

„Und wie sieht so eine Strafe konkret aus?'“ wollte Paula wissen.

„Nun“, erläuterte ich, „bei geringen Vergehen kommt man oft mit einer Geldstrafe davon. Ansonsten gibt es die Androhung der Haft – die Haftstrafe auf Bewährung – und die wirkliche Gefängnisstrafe.“

Paula sah mich aus großen Augen an: „Gefängnisstrafe?“

Schon etwas genervt von der kleinkindhaften Ausfragerei, erwiderte ich kurz: „Na, die Freiheitsstrafe. Willst du mir etwa weismachen, dass es so etwas bei euch nicht gibt?“

Da Paula nur bedauernd den Kopf schüttelte, ergänzte ich: „Bei einem vorübergehenden Freiheitsentzug werden Menschen für eine begrenzte Zeit in eine Zelle eingesperrt. Der Ausschluss aus der Gemeinschaft, den sie durch ihr Verhalten selbst herbeigeführt haben, wird ihnen dabei gewissermaßen konkret erfahrbar gemacht.“

Das Gefängnis – eine Schule der Gemeinschaft?

Paula erhob sich von ihrem Platz und trat näher an den Kamin heran, um sich zu wärmen. Auf die Dauer war es doch nicht ganz so warm in der Hütte, wie ich gehofft hatte.

Nach einer Weile drehte sie sich wieder zu mir um. „Kann man also sagen, dass das Gefängnis eine Art Verbannungsort ist?“ fasste sie ihre kleine Flammenmeditation zusammen.

Ich schüttelte den Kopf: „Nein, das trifft so nicht zu – zumal es ja das erklärte Ziel eines Gefängnisaufenthalts ist, den Häftling wieder zu einem nützlichen Glied der Gemeinschaft zu machen.“

Paula sah mich irritiert an: „Ihr schließt die Täter aus der Gemeinschaft aus, um sie wieder an die Gemeinschaft heranzuführen?“

Ich nickte. „Das klingt zwar seltsam, aber manchmal geht es eben nicht anders. Es gibt nun einmal Menschen, die erst wieder mühsam lernen müssen, was eine Gemeinschaft ist, wie man sich darin bewegt und welche Rechte und Pflichten man als Teil davon hat.“

„Dann ist das Gefängnis so etwas wie eine Schule der Gemeinschaft?“ interpretierte Paula meine Worte.

„In gewisser Weise schon“, bestätigte ich – bereute allerdings sogleich meine nachlässige Antwort, als Paula nachhakte: „Dann gibt es dort sicher auch spezielle Lehrkräfte, die einem bei der Wiederannäherung an die Gemeinschaft behilflich sind?“

„Na ja – das gerade nicht“, musste ich einräumen. „Das Lernen wird dort eher durch die speziellen Lebensumstände angeregt – den streng geregelten Alltag und die Arbeit, der man nachgeht.“

„Und das funktioniert?“ wollte Paula wissen. Sie wirkte ehrlich interessiert.

So langsam stieß ich doch an meine Grenzen – den aktuellen Resozialisierungsreport hatte ich natürlich nicht im Kopf. Deshalb erwiderte ich nur kurz: „Offenbar schon. Sonst würde man es ja nicht seit Jahrzehnten so machen.“

Leider war Paulas Wissensdurst damit noch immer nicht gestillt. „Aber treibt das die Häftlinge nicht in den Ruin?“ erkundigte sie sich. „Erst müssen sie Wiedergutmachung leisten, zusätzlich vielleicht eine Geldstrafe zahlen, und schließlich wird ihnen auch noch auferlegt, diese Schule der Gemeinschaft, die ihr ‚Gefängnis‘ nennt, zu besuchen – was bestimmt auch nicht ganz billig ist.“

Ich schmunzelte nachsichtig. „Für den Gefängnisaufenthalt kommt doch der Staat auf – die Häftlinge müssen dafür nichts zahlen! Allenfalls könnte man sagen, dass sie durch ihre kaum bezahlte Arbeit im Gefängnis indirekt zur Finanzierung ihrer Haft beitragen“, stellte ich klar.

Paula stutzte. „Dann nutzt ihr also das Geld, das ihr aus den Strafzahlungen der Verurteilten einnehmt, für die Finanzierung einer Isolation, die eine Integration bewirken soll?“

Wie ein Versöhnungsgespräch abläuft

An dieser Stelle gab ich auf – ich hatte Paula doch bereits erklärt, warum die vorübergehende Trennung von der Gemeinschaft nach unserem Rechtsverständnis eine notwendige Voraussetzung für die spätere Wiedereingliederung der Delinquenten darstellt! Leider hatte sie manchmal eine etwas provokante Art, einen mit ihren Fragen zu umzingeln, und ich war nicht gewillt, mich darauf einzulassen. Schließlich wollte ich mir nicht sämtliche Aussichten auf einen zweiten, stärker an meinen Sommersehnsüchten ausgerichteten Teil des Abends verbauen.

Anstatt zu antworten, ging ich daher so sachte wie möglich zum Gegenangriff über. „So etwas Ähnliches muss es bei euch doch auch geben“, mutmaßte ich. „Oder lasst ihr die Verbrecher etwa ganz unbehelligt ihrem Handwerk nachgehen?“

„Nein“, stellte Paula klar, „natürlich nicht. Auch bei uns machst du dir keine Freunde, wenn du deine Notdurft vor der Tür deines Nachbarn verrichtest oder immer wieder in den Gemeinschaftsgärten wilderst. Wenn es sich nicht gerade um Kleinigkeiten handelt, die die Beteiligten allein aus der Welt schaffen können, wird dann ein Versöhnungsgespräch anberaumt. Daran können außer den Betroffenen und den drei Friedensrichtern, die jeweils auf ein Jahr gewählt werden, auch alle Interessierten teilnehmen.“

„Und wie läuft so ein Gespräch ab?“ erkundigte ich mich.

„Grundlage des Gesprächs ist zunächst einmal die Unterscheidung zwischen dem Schaden-für-mich und dem Schaden-für-alle, den die jeweilige Tat bewirkt hat“, erläuterte Paula. „Der Schaden-für-mich wird im Wesentlichen durch Wiedergutmachung zu heilen versucht …“

„Aber euer so genannter ‚Schaden-für-alle‘ impliziert doch wohl auch eine Strafe für die Versündigung an der Gemeinschaft – wie bei uns!“ triumphierte ich.

„Nicht ganz“, korrigierte mich Paula. „Beim Schaden-für-alle geht es um die Frage, inwiefern durch das Vergehen eine Beschädigung der Gemeinschaft offenbar wird und welcher Art diese ist. Wenn jemand beispielsweise regelmäßig nachts in die Gemeinschaftsgärten eindringt, um seinen Anteil an der Ernte aufzubessern, kann man sich fragen, ob er sich vielleicht zurückgesetzt fühlt – ob er sich also symbolisch jenen größeren Anteil am Gemeinschaftsleben zusammenstiehlt, den er sich wünscht. Dann dient das Versöhnungsgespräch in diesem Punkt der Klärung der Frage, ob und wie der Betreffende eine bedeutendere Rolle im Gemeinschaftsleben erhalten kann.“

Ich erhob mich und stellte mich neben Paula an den Kamin. Das Knistern des Feuers übertönte ihre weiche Stimme, so dass ich Mühe hatte, sie zu verstehen. Außerdem wollte ich nicht die ganze Zeit wie ein Schuljunge zu ihr aufschauen.

Meine Hände dem Feuer entgegenstreckend, wandte ich dann ein: „Bei Kleinigkeiten wie Mundraub oder Sachbeschädigung mag euer System ja funktionieren. Aber bei Gewaltverbrechen oder gar Mord ist das wohl kaum die richtige Herangehensweise. Wie soll denn da die Wiedergutmachung aussehen? Außerdem muss in einem solchen Fall doch der Schutz der Gemeinschaft vor dem Täter im Vordergrund stehen!“

Paula sah mich ernst an. „Du hast Recht“, bekräftigte sie. „Gewaltverbrechen stellen die Gemeinschaft natürlich vor viel größere Probleme als Eigentumsdelikte. Einen Mord habe ich allerdings bei uns noch nie erlebt.“

Sie dachte kurz nach, dann ergänzte sie: „Den letzten derartigen Fall, den es auf unserer Insel gegeben hat, kenne ich nur aus den Erzählungen meiner Mutter. Bei dem Täter handelte es sich um einen jungen Mann, der aus heiterem Himmel seinen besten Freund umgebracht hatte. Beim Versöhnungsgespräch kam heraus, dass er, der seine Eltern schon früh verloren hatte, durch den Mord unbewusst eine Lücke hatte schaffen wollen, die er dann selbst hätte füllen können.“

„Und?“ drängte ich Paula. „Was habt ihr mit diesen Erkenntnissen angefangen? So etwas kann doch die Tat weder rechtfertigen noch die Trauer der Eltern um ihren getöteten Sohn lindern!“

„Nein“, stimmte sie mir zu, „das natürlich nicht. Die Eltern haben damals auch nicht selbst an dem Versöhnungsgespräch teilgenommen, sondern nur einen Vertreter geschickt. Und es versteht sich von selbst, dass eine solche Tat weder entschuldbar noch wiedergutzumachen ist. Ein Mensch lässt sich nun einmal nicht ersetzen. Allerdings wurde mit dem jungen Mann vereinbart, dass er die Unterstützung, die die Eltern im Alter von ihrem Sohn erhalten hätten, übernehmen müsste – natürlich nicht selbst, sondern in Gestalt anderer Helfer, die er dafür bei ihrer sonstigen Arbeit zu entlasten hatte. Er selbst wurde in einen Familienverband in einem anderen Teil der Insel eingegliedert, in dem es einen Mangel an Söhnen gab.“

„Dann habt ihr den Mörder doch quasi für seine Tat belohnt!“ empörte ich mich.

„Es kommt ganz auf die Perspektive an“, widersprach mir Paula. „Wenn jemand ein Verbrechen begeht, kannst du fragen, welche Beweggründe ihn zu seiner Tat veranlasst haben. Du kannst aber auch fragen, welche Fehlentwicklungen in der Gemeinschaft dazu geführt haben, dass sich solche Beweggründe herausbilden konnten. Wenn du die zweite Perspektive einnimmst, sind zwangsläufig auch alle gemeinsam dafür verantwortlich, die Wunden, die die Tat hinterlässt, zu behandeln und ihr Wieder-Aufbrechen zu verhindern. Dazu gehört dann auch, dass man jemanden, der bereits außerhalb der Gemeinschaft steht und dieses Stigma durch seine Tat vor aller Augen bezeugt hat, nicht noch zusätzlich isoliert, sondern ihm eine Brücke für die Rückkehr in die Gemeinschaft baut.“

Das Gefängnis als Zeichen von Zivilisation?

Ach – glückliche Paula! dachte ich. Wie sorgenfrei musste doch ein solches Leben in einem kleinräumigen Inselidyll sein, in dem die Gemeinschaft noch nicht in eine Vielzahl miteinander konkurrierender Untergemeinschaften aufgespalten war, in dem es weder Parteien noch Interessenverbände noch Lobbygruppen und erst recht keine mafiösen Strukturen gab, die der Gemeinschaft ihre eigenen Normen entgegenstellten!

Wie weit entfernt waren wir doch bei uns von einem solchen vorzivilisatorischen Inselparadies, in dem das Individuum sich noch unter die warme Decke des Kollektivs verkriechen konnte! Wie lustvoll konnte dort jeder zum Kleinkind regredieren und alle Verantwortung für sein Tun auf die große Gemeinschaftsmama abwälzen!

Andererseits: Wie schmerzlich musste ein solches Leben für denjenigen sein, der nicht im Meer des Kollektivs ertrinken, sondern sich darin als Einzelner behaupten wollte! Würde so jemand nicht sogar die Strafe der verständnisinnigen Umarmung durch das Kollektiv vorziehen? War die Strafe nicht vielleicht die notwendige Kehrseite einer veränderten Sicht des Menschen, die diesen eben nicht in erster Linie durch das Kollektiv, sondern durch sein eigenes Denken und Handeln bestimmt sah?

So betrachtet, hätte es noch einiges gegeben, was ich auf Paulas Plädoyer für einen versöhnlichen Umgang mit Straftätern hätte erwidern können. Auch an die psychologischen Gutachten und die mildernden Umstände, die ja auch ein fester Bestandteil unseres Strafrechtssystems sind, hatte ich dabei denken müssen. Ich sagte jedoch nichts – schließlich wollte ich nicht auch noch den Rest der Nacht mit unserem rechtsphilosophischen Kolloquium zubringen.

Da auch Paula nun schwieg, war nichts mehr zu hören als das gleichmäßige Prasseln des Kaminfeuers. Nach einer Weile warf ich Paula einen verstohlenen Blick zu. Und da endlich schenkte sie mir jenes sommerliche Lächeln, nach dem ich mich so sehr gesehnt hatte.

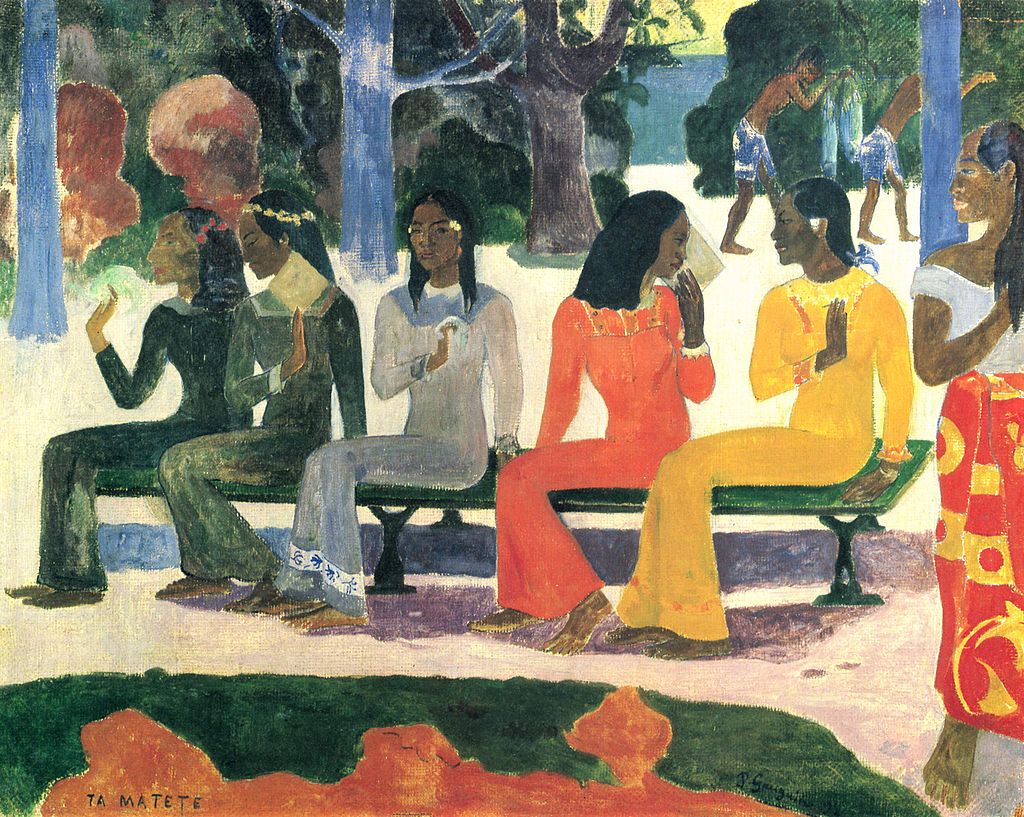

Bild: Paul Gauguin (1848 – 1903): Der Markt (Ta matete, 1892); Kunstmuseum Basel (Wikimedia commons)